企业理念

|

|||||

|

|||||

|

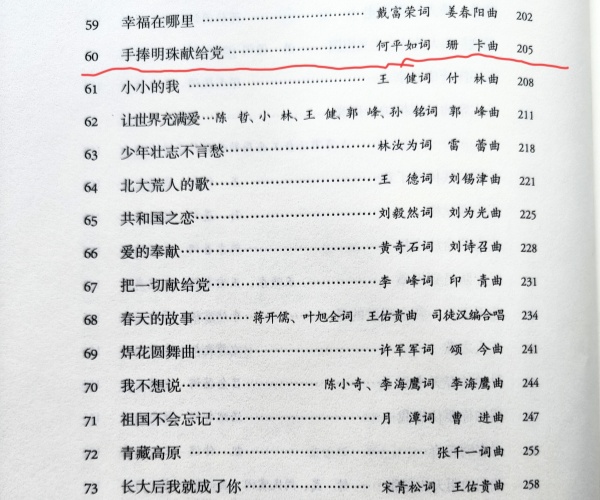

《手捧明珠献给党》这首歌曲的诞生,蕴含着老水电工人珊卡内心的深切渴望,同时也展现了作词者何平如非凡的才华与澎湃的激情。 珊卡,作为一名长期工作在偏僻荒山野岭的水电工人,他走南闯北,饱经风霜。艰苦紧张的劳动生活,如磨刀石般磨砺了他的意志,同时也在他心中悄然播撒下一颗创作的种子。他渴望用音乐来歌颂那些和他一样默默奉献的水电人,让他们的付出与精神被更多人所知晓。 1981年的春天,紧水滩水电站开工建设初期,这是一个充满希望与挑战的时刻。珊卡找到了工地上的才子何平如,向他倾诉了自己长久以来的想法。两人一拍即合,决定共同创作出一首能够展现水电人风采、表达对党和祖国深情的歌曲。不久,何平如便交出了一份令人满意的歌词。那短小精悍、语言朴实却满怀深情的词句,仿佛是从水电工人的心底流淌出来的。当珊卡接过那满载深情的歌词时,创作的灵感仿佛被点燃,如泉水般滔滔不绝地涌出。他深知,这首歌曲既要展现水电人叫高山低头、江河让路的豪迈气概,又要传递出他们对党和祖国的深深眷恋。经过反复思考,珊卡选择了“6”为主旋律音,并在歌词中巧妙地添加了较多的“哟嗬”衬词。这些衬词的巧妙融入,不仅为作品增添了真挚的情感,更仿佛引领读者亲临那热火朝天的水电建设现场,耳畔回响着水电工人们那激昂有力的呼喊声。 当《手捧明珠献给党》的旋律第一次在工地上响起,它就像一阵春风,吹进了每一位水电工人的心中。工地领导和广大职工被那旋律深深吸引,它刚柔并济,优美动听,赢得了他们的高度赞誉。很快,这首歌曲便在《水电工人报》《中国电力报》上发表,得以在更广泛的范围内流传。这首歌的魅力不仅仅在于它动人的旋律和深情的歌词,更在于它背后所承载的水电人的精神。在那个物质匮乏、条件艰苦的年代,水电工人们毅然远离家乡和亲人,在荒无人烟的山岭间挥洒着辛勤的汗水。他们凭借着坚定的信念和顽强的意志,克服了一个又一个的困难,让高山低头,让江河让路,为祖国的建设贡献了自己的力量。 《手捧明珠献给党》见证了水电人的奋斗与拼搏,也成了他们心中的精神支柱。当年,这首歌曲荣获浙江职工歌曲创作最高奖,这是对珊卡和何平如的巨大肯定,也是对全体水电工人的崇高敬意。1998年,它又荣获“蠃丹杯”全国行业歌曲征评一等奖,珊卡更是有幸登上了人民大会堂的最高奖台。这一荣誉,不仅是珊卡个人的荣耀,更是水电十二局的骄傲,同时也为珊卡荣立了一等功。 时光荏苒,如今的紧水滩水电站已成为一道亮丽的风景线,为祖国的发展源源不断地输送着电力。而《手捧明珠献给党》依然在人们的心中传唱,它激励着一代又一代的水电人,继续为祖国的繁荣富强贡献力量。

文注: 何平如(1943年—2023年),作词家,浙江建德人。浙江金华农业学校毕业(中专),1965年参加工作,中共党员。先后任中国水电十二局局办副主任、新安江管理处党委负责人、水电工人报社总编、技工学校党总支书记。2003年退休后,热衷于文学创作,多篇作品曾在省、市级报刊登。 珊卡(1940年—)作曲家,生于重庆。中国音协会员,曾任中国水电十二局第二建筑安装公司工会主席,副研究员。创作歌曲3000余首,歌曲《56根琴弦连北京》1997年获全国“五个一工程”奖,建国50周年全国征歌一等奖。1995年获全国职工自学成才奖。2000年由人民音乐出版社免费出版《珊卡歌曲选》(211首)在全国发行。《手捧明珠献给党》1981年获浙江职工创作歌曲最高奖,1998年获“瀛丹杯”全国行业工人歌曲征评一等奖。

【责任编辑:周磊】 |

|||||

| 【打印】【关闭】 |

|||||

上一条:

没有了

下一条:

企业文化理念宣贯

|